Orthodontics

小児矯正歯科

こんなお悩みは

ご相談ください

矯正治療は、歯や顎の位置を整えて、「美しい歯並び」とともに「バランスの良いかみ合わせ」を作りだす治療です。

歯並びが整うと歯磨きもしやすくなるので、むし歯や歯周病のリスクを減らせるのが大きなメリットです。

矯正治療は年齢を問わず始められますので、大人の方もお気軽にご相談ください。

子どもの頃から矯正治療をするメリット

不正咬合になる原因を取り除ける

たとえば、乳歯が何らかの原因で通常より早くに抜けてしまうと、生じたスペースに周りの歯が移動して、歯並びを悪くしてしまいます。

このような場合にも、適切に対応することで将来的な不正咬合を未然に防ぐことができます。

顎の成長をコントロールする

顎がまだ成長途中なので、好ましくない方向への成長を抑制したり、逆に成長を促す、という働きかけを行うことができ、治療法の選択肢を多く持つことができます。

歯をできるだけ抜きたくないなどのご要望にも応えられる可能性が高まります。

1期治療・2期治療

小児矯正は、成長期に顎の骨の形を整える「1期治療」と、

永久歯が生え揃ってから歯を移動させて歯並びを整える「2期治療」に大別されます。

1期治療とは

1期治療は、一般的に3歳頃から開始できます。

治療期間は症状によって異なりますが2〜4年程度です。

1期治療は、骨の成長段階にあごが大きくなるように調節し、上下のバランスを整える永久歯が生えやすい環境を作ります。

あごが小さく、乳歯より大きな永久歯が生えてくると、歯が重なってデコボコと乱れて生えてしまいます。

歯がきれいに並ぶようにスペースの確保をする治療です。

2期治療とは

2期治療は、永久歯が生えそろってからのスタートになるので、目安としては、12〜14歳(小学校6年生〜中学生)の時期に開始します。

2期治療の治療目的は永久歯の移動で、一般的な治療装置がブラケットです。

歯の1本ずつに留め具をつけてワイヤーを通し、ワイヤーを調整することで徐々に歯を動かします。

ブラケットでの矯正治療が終了したら、リテーナー(マウスピース)を使用し、歯並びを整える安定期があります。

矯正装置の種類

床矯正

床矯正とは、入れ歯のように「床」の部分が存在している矯正装置を用いた治療法です。主に顎の骨の幅を広げる際に用いられます。

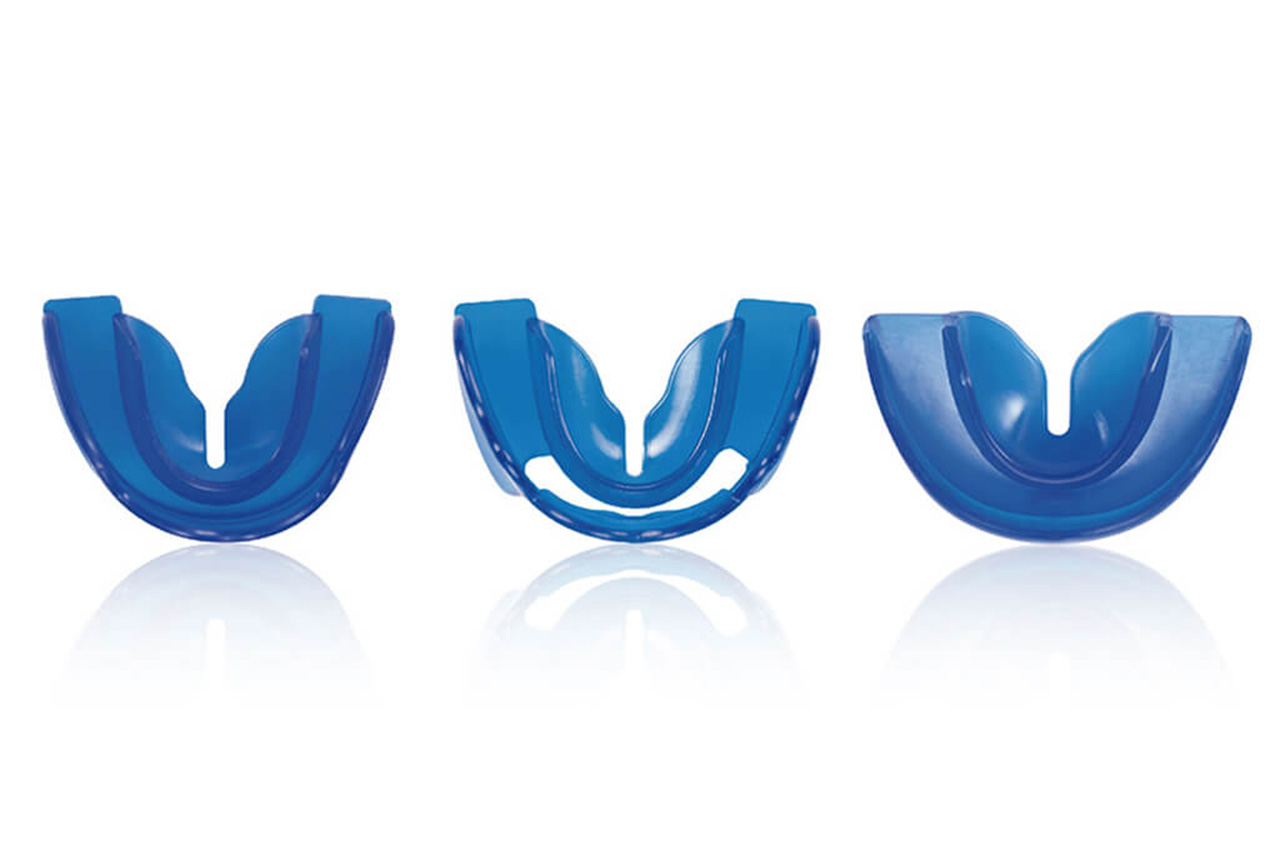

プレオルソ

プレオルソ(こども歯ならび矯正法)は、永久歯に生え変わっていない6才~10才、 骨の軟らかい時期のお子さまに行うマウスピースを使った歯ならび矯正法です。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

急速拡大装置

急速拡大装置は固定式で、力をかけて上顎を骨ごと広げる装置です。装着期間は2〜3ヶ月程度と短いことが多く、床矯正よりも短期間で上顎のスペースを広げます。

さらに鼻腔が広がり、鼻呼吸がしやすくなるメリットもあります。

バイオネーター

バイオネーター(機能的矯正装置)とは、筋肉の動きを利用して下顎の骨の成長を前方へと促すための、取り外しが可能な装置です。

主に上顎前突(出っ歯)や下顎前突(受け口)、過蓋咬合(かみ合わせが極端に深い状態)などの治療に効果があります。

マウスピース型矯正装置

無色透明の薄い素材できたマウスピースを、段階に合わせて自分で付け替えることで歯を動かしていきます。複雑な歯並びだと適応できない場合もあります。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

ワイヤー矯正(透明ブラケット)

歯の表面に固定式の金属製のブラケットを装着し、ワイヤーを通して締め付けて歯を動かしていきます。ブラケットは透明で目立ちにくい素材を使用します。さらにワイヤーを白色にすることで、従来より格段に目立ちにくくなります。

矯正治療の流れ

初診相談

まずは、患者さまの歯並びやかみ合わせのお悩み、気になることをおうかがいします。各矯正装置のメリットとデメリット、大まかな治療期間・費用などもお伝えします。

精密検査

-

口腔内写真、お顔の写真の撮影

治療経過を記録するために、歯並びはもちろん、お口の中全体とお顔の撮影をします。「セファロ」という矯正専用のレントゲンとパノラマレントゲンで、お顔全体と顎の骨の状態や歯並びも撮影します。

-

歯型取り

歯型の模型を製作するため、歯型取りを行います。

-

口腔内・顎・かみ合わせ検査

むし歯・歯周病のほか、顎の状態やかみ合わせなど、お口全体の状態を検査します。

再来院・治療計画のご相談

検査結果と治療計画、各矯正装置のメリットとデメリット、予測される治療期間・費用について、わかりやすく説明いたします。ご不明な点は、お気軽にご質問ください。

初期治療

むし歯や歯周病の場合は、先にその治療を行います。必要に応じてクリーニングも行い、お口の中全体が健康で清潔な状態になってから、矯正治療を開始します。

矯正装置の装着

装置の種類や矯正方法によって異なりますが、違和感や痛みに慣れるように、数回に分けて少しずつ装着していきます。

調整のための定期通院

約1〜3ヶ月に1回、歯の動き具合を確認して装置を調整します。歯を動かす期間は歯並びや骨格によって個人差があり、1~3年ほどかかります。

保定装置の製作・装着、

経過確認のための定期通院

歯の移動が完了したら、マウスピース型の保定装置による保定が必要です。数ヶ月に1度、経過を確認します。おおむね1~2年が目安となります。

治療終了・メンテナンス

歯の位置が安定したことが確認できたら、矯正治療はすべて終了です。キレイに整えた歯並びを維持するためにも、定期検診をきちんと受けましょう。

口腔筋機能療法(MFT)

舌の位置が正しくなかったり、鼻で呼吸ができていなかったりすると、歯並びや噛み合わせに影響します。

口腔筋機能療法(MFT)というのは、矯正治療を円滑に進め、舌や唇、頬などのお口のまわりの筋肉を強化し、

正しく機能させることを目的とする療法です。

舌癖(ぜつへき)とは?

舌癖(ぜつへき)とは、舌を正しい位置ではなく、下のほうに置いていたり、前のほうに置いて歯を後ろから押したりする癖のことをいいます。

舌癖がある人は、飲み込むときに舌に強い力が加わって、歯が前に押し出されます。 そのとき唇や頬の筋肉が弱いと外側から歯を支えることができません。その結果、「出っ歯」になったり、「すきっ歯」になったりして、上と下の歯のかみ合わせが悪くなります。

特に、鼻から呼吸がしにくい方など、常に口が開いている場合は要注意です。また、発音もしにくくなることがあり、特にサ行、タ行、ナ行、ラ行が舌たらずな発音になります。

舌の筋力トレーニング(MFT)

口腔筋機能療法(MFT)の代表的なごレーニングをいくつかご紹介します。

これら以外にもさまざまなトレーニングがあり、お子さまの状態に応じてプログラムを作成します。

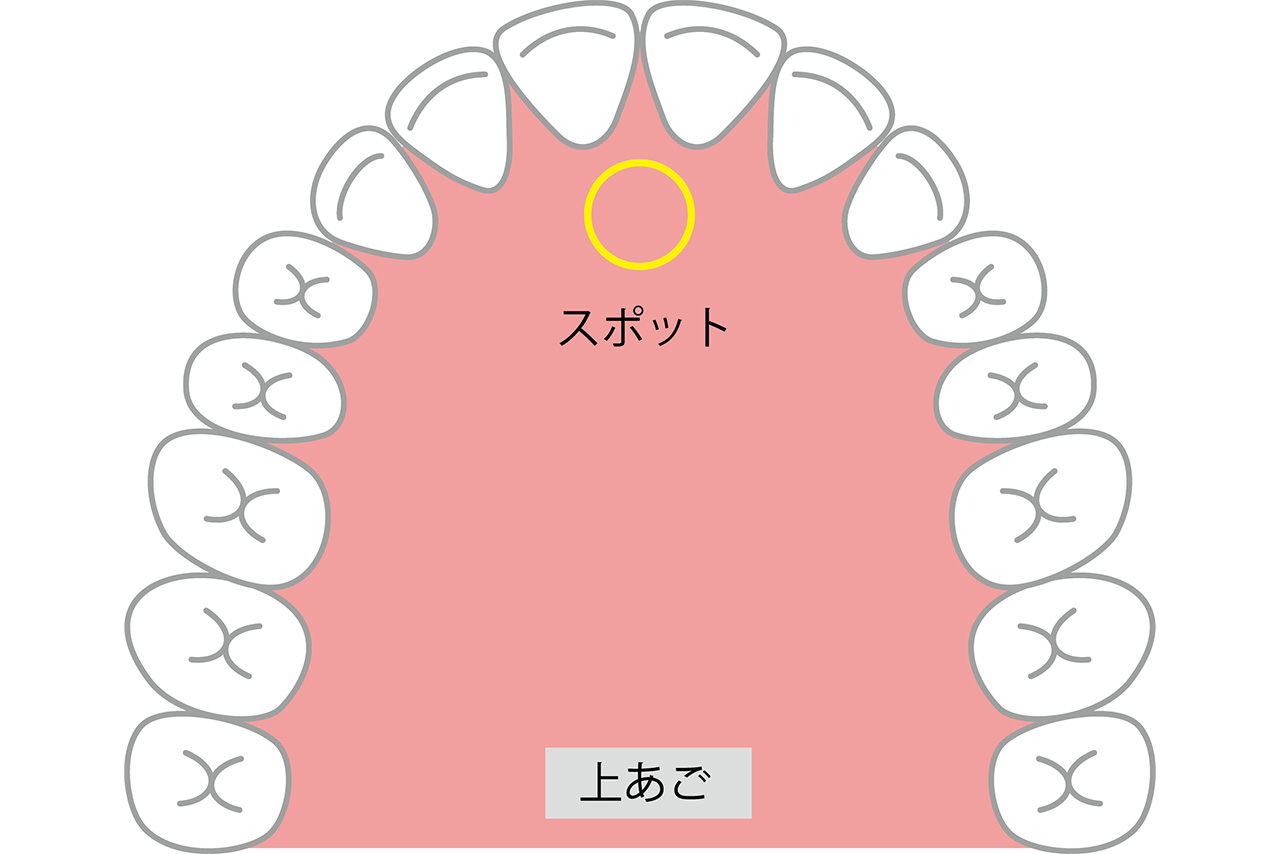

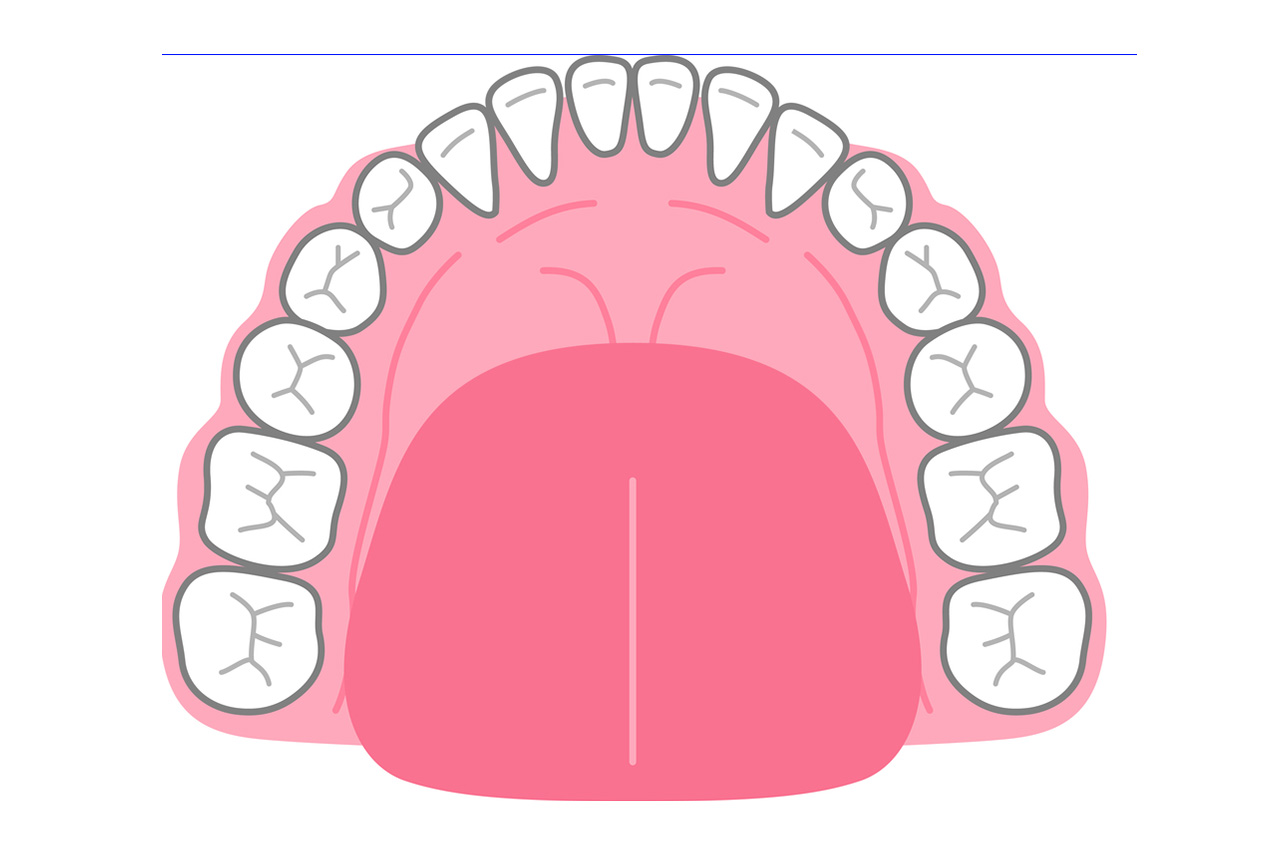

スポットポジション(正しい舌の位置を覚える)

スポットポジションとは、舌の先をつけておく位置のこと。鼻で呼吸している時やものを飲み込む時などにスポットポジションに舌先があるよう、正しい舌の位置を覚えるようにします。 スポットポジションは、上の前歯の後ろのプクッとしたふくらみのすぐ後ろです。触る際、舌の先を丸めないのがポイントです。

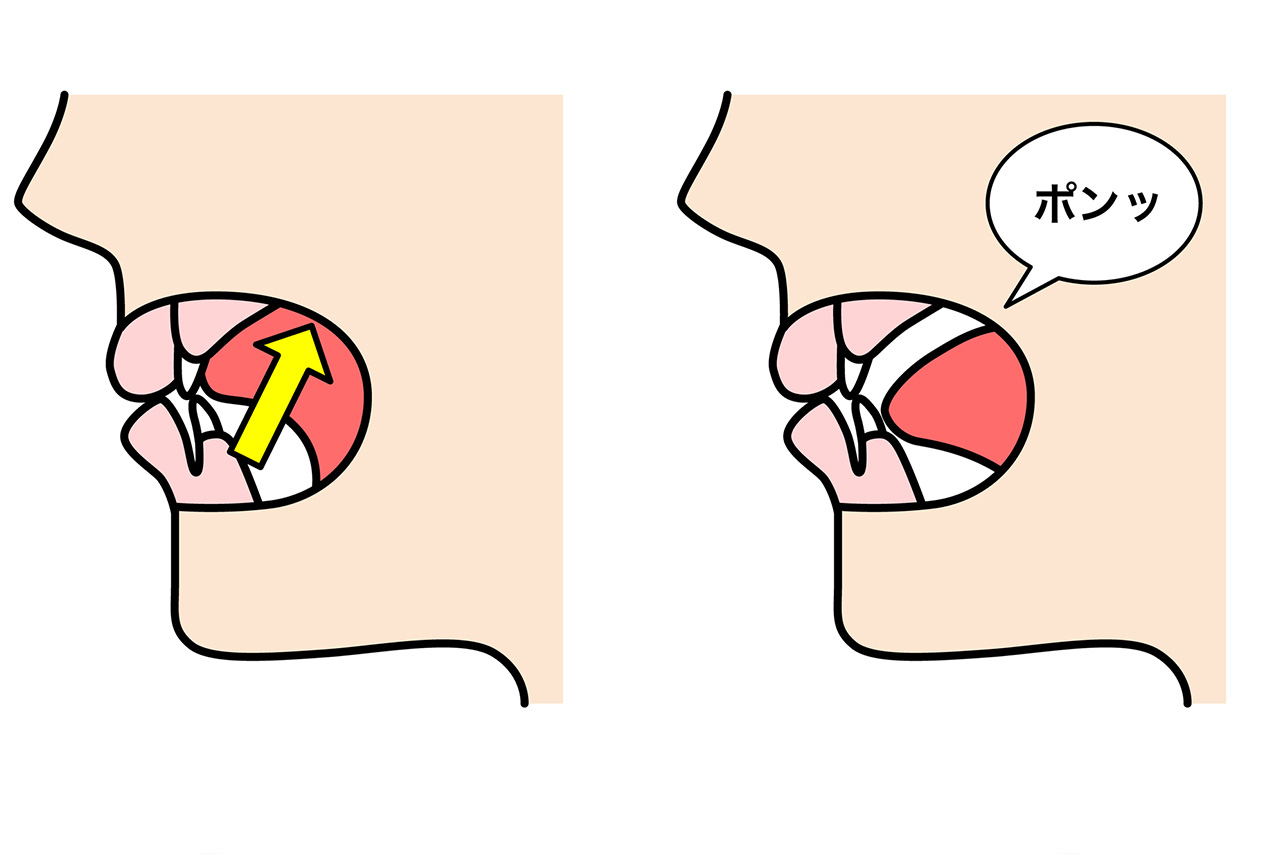

バイトホップ(噛む力と舌を持ち上げる力を強くする)

舌全体を上あごに吸い上げて奥歯をかみしめたあと、口を大きく開けて「ポン」と音を出します。舌の先はスポットポジションにつけ、舌の裏にあるヒダ(舌小帯)をできるだけ伸ばすようにします。

ドラッグバック

上あごに舌をすいつけたまま、舌を奥にずらします。

スラープスワロー(正しい飲み込み方を覚える)

舌を上あごに吸い上げストローをかみながら、口の横からスプレーで水を入れて吸い込んで飲みます。舌先はスポットポジションを意識し、奥歯は噛んだ状態で水を飲み込みます。

症例

当院で矯正治療を行った例をご紹介します。

床矯正のケース

症例1

治療前(初診時 8歳)

治療後(15歳時)

| 年齢 | 初診時 8歳 男子 |

|---|---|

| 症状 | 受け口 遺伝的背景なし |

| 治療期間 | 3年 |

| 費用 | 25万円 |

| 治療内容 | 上顎の床矯正にて治療 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

症例2

治療前(初診時 7歳)

治療後(15歳時)

| 年齢 | 初診時 7歳 女子 |

|---|---|

| 治療期間 | 5年 |

| 費用 | 30万円 |

| 治療内容 | 上下顎に床矯正 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

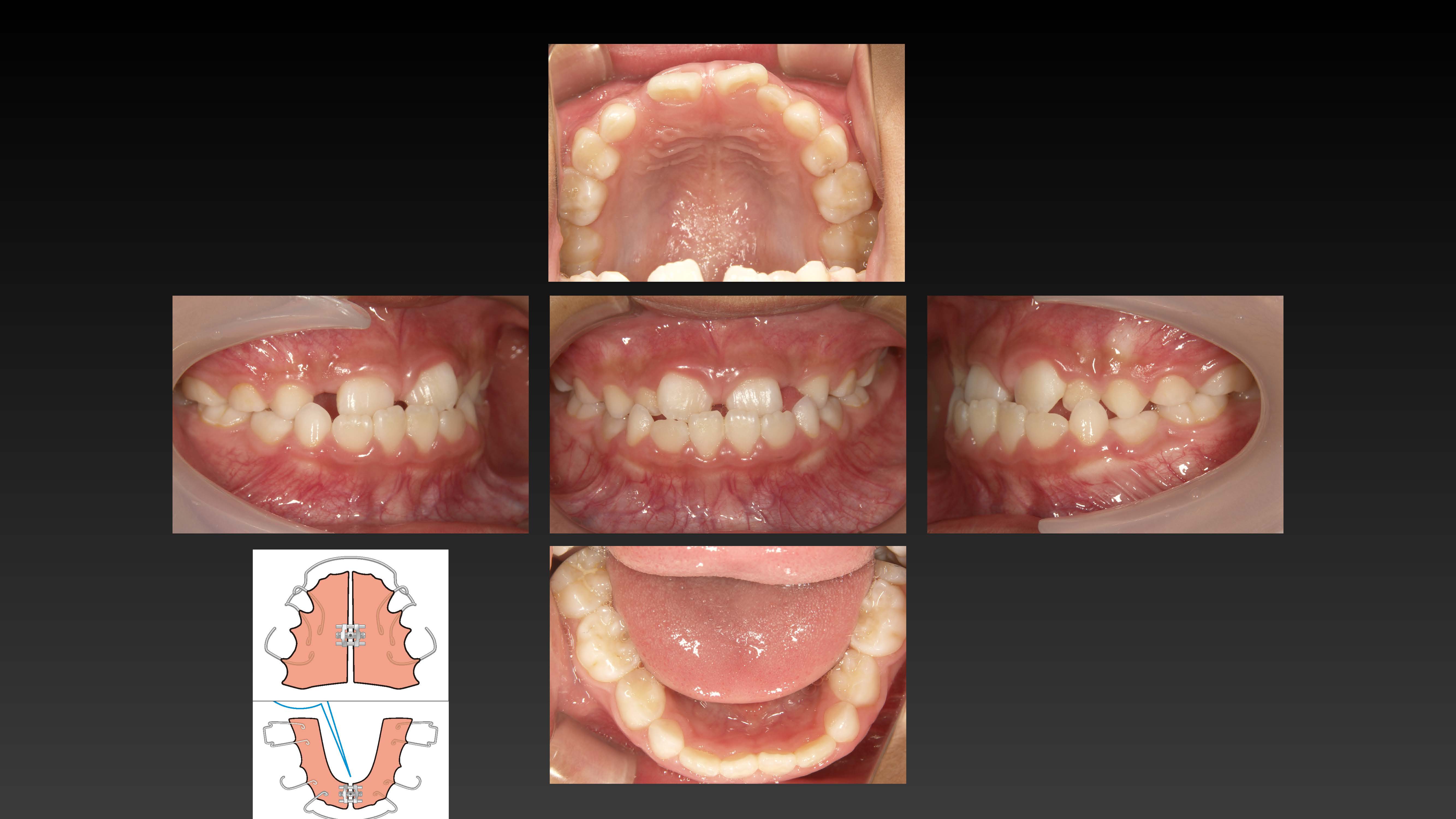

床矯正プラス他の可撤式装置を併用したケース

症例1

治療前(初診時 5歳)

治療後(18歳時)

| 年齢 | 初診5歳 女子 |

|---|---|

| 症状 | 下顎叢生 過蓋咬合 |

| 治療期間 | 積極的治療は5年ほど |

| 費用 | 25万円 |

| 治療内容 | 下の側方拡大より開始。歯列が揃ったところでプレオルソにて噛み合わせの治療。 現在18歳。積極的治療は5年ほど。その後保定としてプレオルソを装着している |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

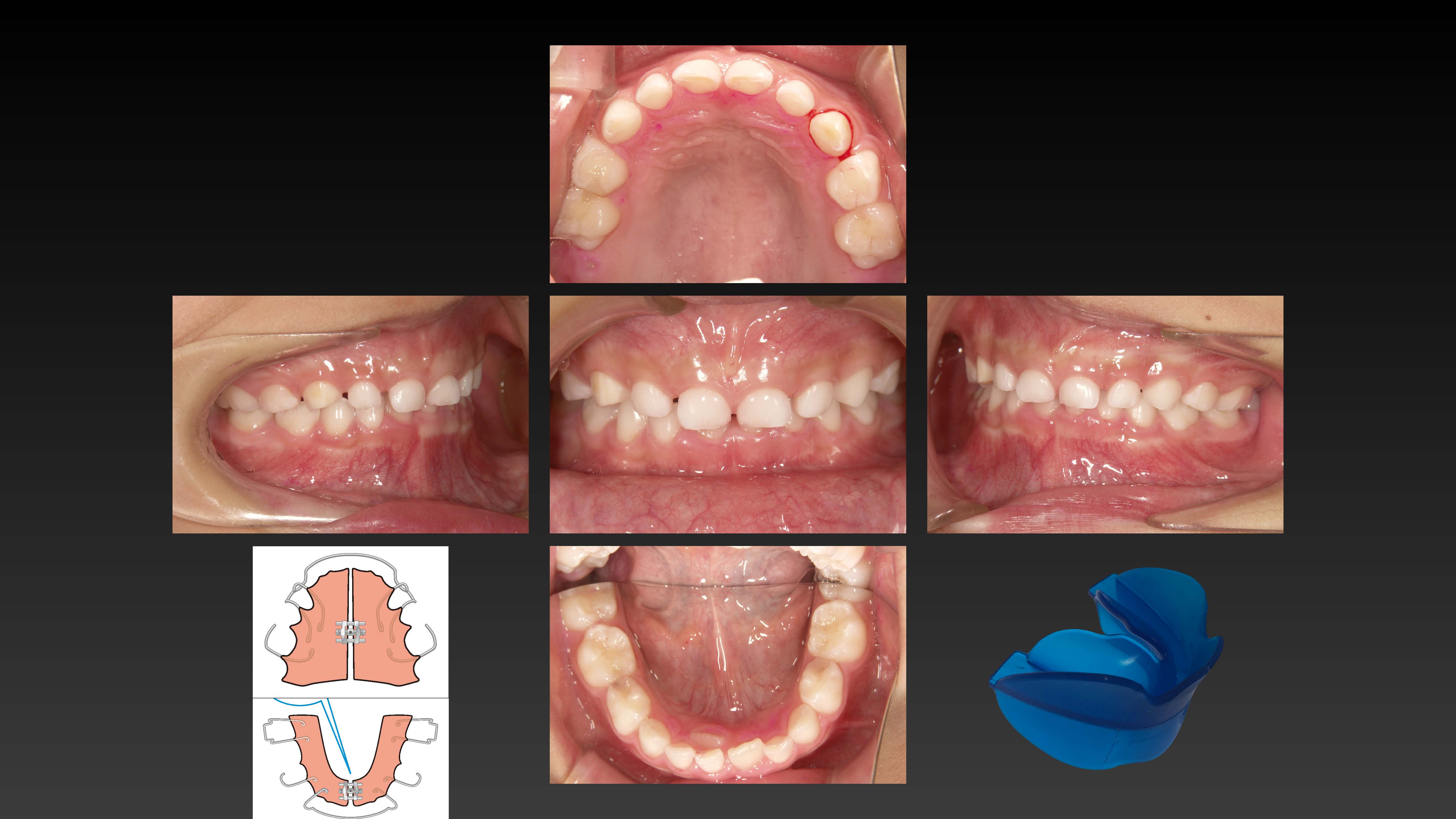

症例2

治療前(初診時 7歳)

治療後(24歳時)

| 年齢 | 初診時 7歳 女子 |

|---|---|

| 症状 | 下顎は前歯1歯が先天欠損 |

| 治療期間 | 6年 |

| 費用 | 40万円 |

| 治療内容 | 床矯正にて側方拡大後、バイオネーターにて下顎前方成長を促進させた。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

床矯正後にブラケット矯正に移行したケース

症例1

治療前(初診時 7歳)

治療後(15歳時)

治療中(11歳時 上顎の叢生が顕著。マルチブラケット矯正開始)

| 年齢 | 初診時 7歳 男子 |

|---|---|

| 症状 | スペース不足のため次の永久歯の生える隙間がない。下顎正中もずれている。 |

| 治療期間 | 6年 |

| 費用 | 70万円 |

| 治療内容 | 当初は床矯正にて拡大。舌癖がみられるためMFT開始。 11歳時上顎の叢生が顕著。マルチブラケット矯正開始。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

症例2

治療前(6歳時)

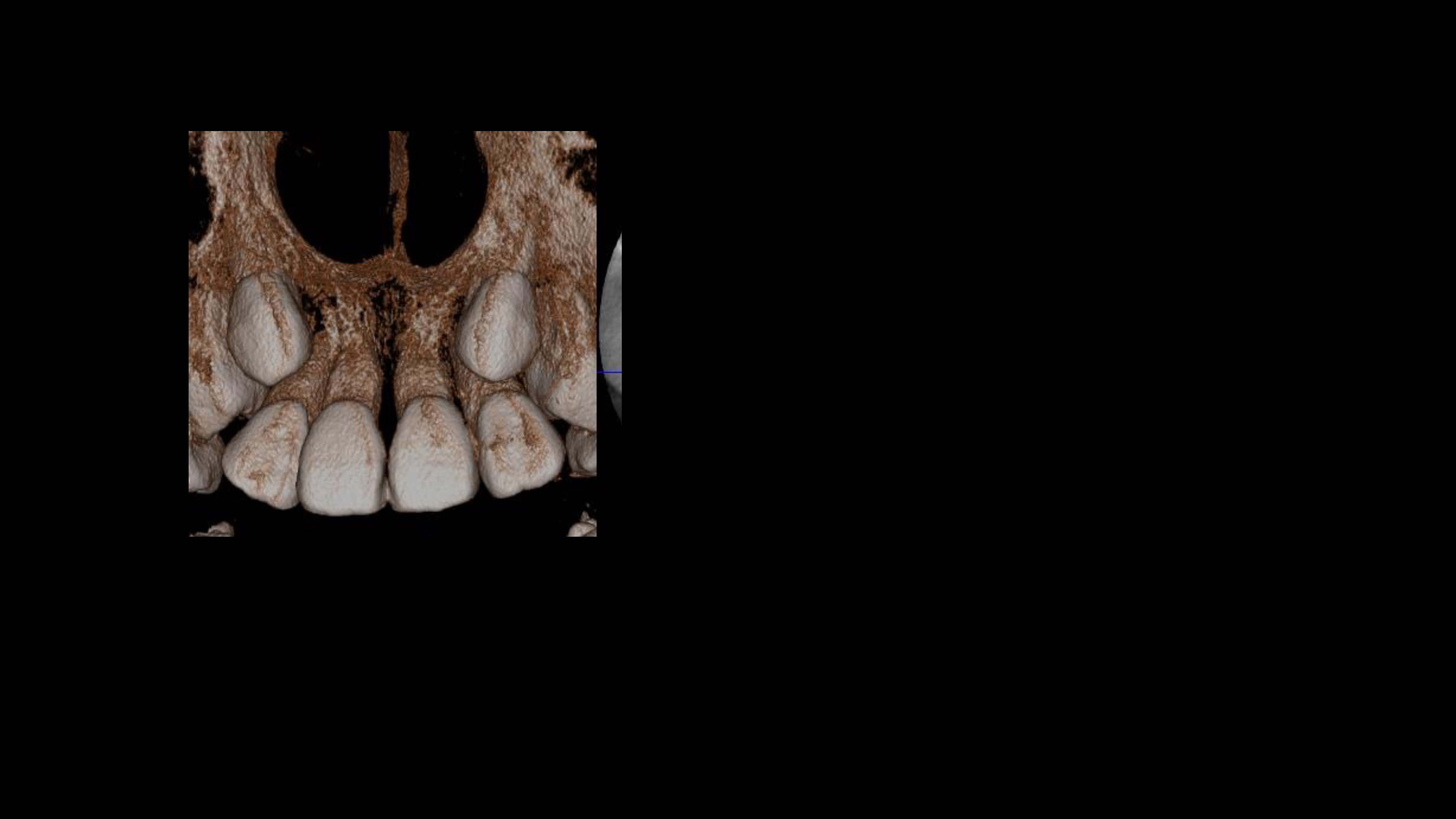

レントゲンでは両側上顎の6歳臼歯が乳歯臼歯の下に潜り込んでスペースを占拠している。

レントゲンでは両側上顎の6歳臼歯が乳歯臼歯の下に潜り込んでスペースを占拠している。

治療後(17歳時)

治療中

床矯正で拡大後

床矯正で拡大後

永久歯萌出を待ってブラケット装着

永久歯萌出を待ってブラケット装着

| 年齢 | 6歳 女子 |

|---|---|

| 症状 | 上顎前歯部に裏から歯が生えてきた。上顎前歯に過剰歯が萌出。 |

| 治療期間 | 8年 |

| 費用 | 70万円 |

| 治療内容 | 床矯正にて側方拡大後、永久歯萌出を待ってブラケット装着。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

症例3

治療前(7歳時)

治療後(14歳時)

治療中

拡大2年半

拡大2年半CTにて上顎の犬歯が側切歯の歯根の上に乗り上げるように位置していた。

ブラケット装着 犬歯のスペースを確保

ブラケット装着 犬歯のスペースを確保観察してると勝手に犬歯が萌出してきた。

| 年齢 | 初診時 7歳 女子 |

|---|---|

| 症状 | 上下前歯が叢生。開咬もある。舌が歯の間に入っている。 |

| 治療期間 | 7年 |

| 費用 | 70万円 |

| 治療内容 | 上下顎拡大床装着。MFT開始。ブラケット装着 犬歯のスペースを確保。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

床矯正後に抜歯矯正に移行したケース

症例1

治療前(初診時 10歳)

治療後(18歳)

治療中

13歳時 拡大終了

13歳時 拡大終了上顎前歯の前突が残存抜歯矯正へ。

上顎第一小臼歯2本を抜歯してブラケット矯正で並べた。

上顎第一小臼歯2本を抜歯してブラケット矯正で並べた。

| 年齢 | 初診時 10歳 女子 |

|---|---|

| 症状 | 上顎前突と上下の叢生(上下とも犬歯の萌出スペースが全くない) |

| 治療期間 | 6年 |

| 費用 | 70万円 |

| 治療内容 | まずは上下ともに側方拡大の床装置を装着。 13歳時 拡大終了。上顎第一小臼歯2本を抜歯して ブラケット矯正。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

床矯正後にインビザラインに移行したケース

症例1

治療前(初診時 6歳)

治療後(17歳時)

治療中

11歳時 床装置で拡大3年

11歳時 床装置で拡大3年ブラケット矯正を勧めたが本人が嫌がり一旦終了。

高校生になり、本人の希望でマウスピース矯正へ

高校生になり、本人の希望でマウスピース矯正へ歯列弓を少し拡大、上顎臼歯を遠心移動、歯の削合もくわえて治療。

| 年齢 | 初診時 6歳 女子 |

|---|---|

| 症状 | 下顎に叢生 |

| 治療期間 | トータル8年 |

| 費用 | 90万円 |

| 治療内容 | 床矯正で拡大。床装置で拡大3年後、ブラケット矯正を勧めたが本人が嫌がり一旦終了。 高校生になって本人の希望で マウスピース矯正へ。歯列弓を少し拡大、上顎臼歯を遠心移動、歯の削合もくわえて治療。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |

症例2

治療前(初診時 13歳)

治療後(24歳時)

治療中(下顎小臼歯2本抜歯してブラケット装着)

| 年齢 | 初診時 13歳 |

|---|---|

| 症状 | 小学生のときに床矯正していた。噛み合わせが気になるとの主訴。受け口と開咬傾向、正中のずれ、下顎に叢生。下顎は抜歯が必要。 |

| 治療期間 | 2年 |

| 費用 | 70万円 |

| 治療内容 | 下顎小臼歯2本抜歯してブラケット装着。 前歯の咬合がしっかりと確立できた。右下は親知らずもしっかりと咬合してきている。 |

| 想定されるリスク・副作用 | 装置の装着を怠ると、治療期間が長引きます。 矯正装置装着により、痛みや違和感が出たり、噛み合わせが不安定になることで顎の痛みを感じる場合があります。 |